Статьи

Почвенные гербициды и их использование

Почвенные гербициды и их использование

Почвенные гербициды – довольно широкий класс пестицидов для борьбы с сорными растениями, применяемых до всходов культуры. При попадании на почву такие гербициды создают защитный экран, препятствующий прорастанию сорных растений, либо замедляющий их рост и развитие на 20-25 дней.Каковы особенности действия почвенных гербицидов?

Все почвенные гербициды:

- Применяются для защиты только против однолетних сорняков;

- Лучше воздействуют на сорняки младших возрастов, нежели переросшие;

- Применяются задолго до всходов культуры (после посева).

Каковы особенности применения почвенных гербицидов?

- Влажность почвы. Почвенники лучше всего применять при умеренной влажности. Если почва сухая, то гербицид не проникнет в верхний слой и не окажет воздействия на семена сорных растений, а если влажность избыточная – есть риск вымывания в нижние горизонты с последующим выщелачиванием, что также снижает эффективность и может повлиять на последующие культуры в севообороте.

- Структура почвы. Наиболее оптимальной структурой для работы почвенника считается мелкокомковатая, диаметр комков не более 2 см. Наличие более крупных комков, пожнивных и стерневых остатков может снижать эффективность гербицида.

- Содержание органического вещества в почве. Почвы, содержащие большое количество гумуса, обладают высокой адсорбционной способностью и могут связывать действующие вещества гербицидов. В связи с этим, не рекомендуется применять на почвах с содержанием гумуса более 6%, так как инактивируется очень большое количество препарата. В остальных случаях действует правило – чем тяжелее почва, тем выше норма расхода гербицида. На легких, соответственно, норму понижают.

Чем отличаются почвенные гербициды?

- Механизмом действия;

- Cпектром действия;

- Подвижностью в почве.

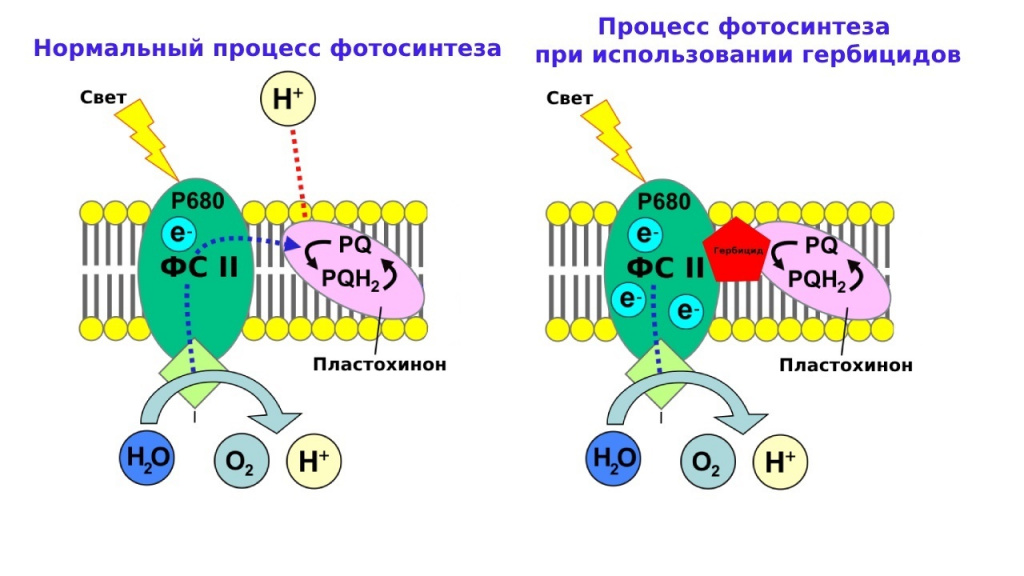

Ингибиторы фотосистемы II. Препараты из этой группы лишают растение сахаров, связывая одну из аминокислот реакционного центра фотосистемы. Но растение погибает еще задолго до этого из-за разрушения фосфолипидного слоя мембраны.

Механизм действия, следующий: препарат, попадая в хлоропласт растения, связывается с аминокислотой белка D1 и блокирует передачу электронов пластохинону – ферменту-переносчику электронов, участвующему в световой фазе фотосинтеза. В результате в реакционном центре накапливаются избыточные электроны.

Накопившиеся электроны направляются к пигментам – хлорофиллу и каротиноидам. Каротиноиды окисляются и разрушаются, а хлорофилл переходит в триплетное состояние. Триплетный хлорофилл, взаимодействуя с кислородом, образует синглетные радикалы – более реактивные формы кислорода. Синглетные радикалы окисляют фосфолипиды мембраны, клетка разрушается, растение погибает.

Главное условие для работы гербицидов-ингибиторов ФС II – начало процесса фотосинтеза у растения. То есть, препарат не будет работать, пока семядоли не появятся над поверхностью почвы. Действующие вещества абсорбируются корневой системой, передвигаются по ксилеме (от корней к верхушке), вызывают межжилковый хлороз и некроз кончиков сначала на нижних, затем на верхних листьях и последующую гибель.

Хорошо воздействуют на двудольные сорняки.

![]()

К основным представителям почвенных гербицидов-ингибиторов фотосистемы II относятся прометрин (ГЕЗАДАР, КС, 500г/л), тербутилазин (в составе препарата ХЕВИМЕТ ГОЛД, КС, 312,5 + 187,5 г/л), метрибузин (КОНТАКТ, ВДГ, 700 г/кг).

Ингибиторы ППО (протопорфириногеноксидазы). Как понятно из названия, к данной группе препаратов относятся ингибиторы ферментов, окисляющие протопорфириноген.

.png)

Протопорфириногены – важные предшественники хлорофилла в растении. Под воздействием ингибиторов ППО происходит накопление протопорфириногена, который, в свою очередь, взаимодействует с кислородом с образованием синглетных форм. Далее, как уже известно, происходит разрушение фосфолипидных мембран и дальнейшая гибель растений.

Ингибиторы ППО – самые водозависимые гербициды из всех. Действующее вещество активно поглощается семядолями, в дальнейшем вызывая хлороз листьев, покраснение, последующий некроз.

Воздействуют на двудольные сорняки и некоторые злаковые.

Самые известные представители данной группы – фомесафен, ацифлуорфен, карфентразон-этил.

Ингибиторы пигментов (отбеливающие гербициды). Помимо своих основных функций каротиноиды помогают растению защищаться от синглетного кислорода, который может накапливаться при естественном нарушении процессов фотосинтеза.

.jpg) Гербициды-ингибиторы пигментов связывают ферменты, способствующие биосинтезу каротиноидов. Если каротиноиды не образуются, хлорофилл становится уязвимым для фотоокисления и фотолиза. Симптоматика воздействия ингбитиров пигментов - обесцвечивание тканей (иногда – приобретение фиолетового оттенка), жилок, при сохранении межжилковых области зелеными, остановка в росте, некроз. Развитые сорняки могут частично или полностью восстановиться.

Гербициды-ингибиторы пигментов связывают ферменты, способствующие биосинтезу каротиноидов. Если каротиноиды не образуются, хлорофилл становится уязвимым для фотоокисления и фотолиза. Симптоматика воздействия ингбитиров пигментов - обесцвечивание тканей (иногда – приобретение фиолетового оттенка), жилок, при сохранении межжилковых области зелеными, остановка в росте, некроз. Развитые сорняки могут частично или полностью восстановиться.

Ингибиторы каротиноидов следует применять с осторожностью, так как они обладают длительным периодом распада и могут оказать фитотоксичное воздействие на последующие культуры в севообороте.

Воздействуют в основном на двудольные сорняки.

![]() К представителям этой группы относятся кломазон и мезотрион (МЕЗОКОРН, 480 г/л).

К представителям этой группы относятся кломазон и мезотрион (МЕЗОКОРН, 480 г/л).

Ингибиторы проростков. Данная группа гербицидов делится на две подгруппы – гербициды, подавляющие жирные кислоты с длинной цепью и ингибиторы митоза. В данной статье рассмотрим поподробнее только первую подгруппу.

Большинство гербицидов этой группы подавляет рост проростков, влияет на процессы деления или увеличения клеток, а также подавляет биосинтез жирных кислот, липидов, белков-изопреноидов (гиббереллинов) и флавоноидов (антоцианов).

Конкретный механизм действия этих гербицидов остается неизвестным. Одна из предложенных теорий – гербициды необратимо связываются с ацетил-КоА, который используется во многих процессах в растении в качестве транспортного фермента. Вторая теория связывает амиды кислот с ингибированием ферментов группы цитохром-450.

Вещества из группы ингибиторов проростков слабо передвигаются в тканях по апопластному пути, потому наибольшая их эффективность проявляется по «белой нитке» сорняков. Из симптомов можно назвать, непосредственно, отсутствие проростков, задержку в развитии сорняка, деформированные листья (у злаков – лист в виде петли), кожистая текстура листа.

Воздействуют на злаковые и двудольные сорняки.

К основным представителям относятся С-метолахлор (ХЕВИМЕТ, КЭ 960 г/л, ХЕВИМЕТ ГОЛД, КС 312,5 + 187,5 г/л), пропизохлор (ЛАБРАДОР, КЭ, 720 г/л), этофумезат (БЕТАКЕМ, КЭ 71 + 91 + 112 г/л).

Принцип комбинирования почвенных гербицидов.

Все почвенные гербициды показывают высокую эффективность при самостоятельной работе. Однако, на рынке существуют смесевые препараты, позволяющие расширить спектр и продолжительность влияния.

Довольно популярное сочетание – ингибиторы проростков + ингибиторы фотосистемы II или ингибиторы каротиноидов.

Ингибиторы проростков имеют ограниченный период действия из-за фотолиза, и для увеличения его продолжительности используется вспомогательный гербицид с другим спектром действия.

Так, например, в нашей линейке препаратов есть комбинированный гербицид ХЕВИМЕТ ГОЛД, КС (312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) с расширенным спектром действия на злаковые и двудольные сорняках и длительным периодом защиты.

Так, например, в нашей линейке препаратов есть комбинированный гербицид ХЕВИМЕТ ГОЛД, КС (312,5 г/л С-метолахлора + 187,5 г/л тербутилазина) с расширенным спектром действия на злаковые и двудольные сорняках и длительным периодом защиты.